<終了いたしました>

「建築仕上げ改修施工管理技術者」資格取得のオンライン研修です

この研修では、防水、外壁、塗装、建具、内装などの改修工事に関する基本知識から施工管理までを学べます。

公共建築改修工事標準仕様書に基づいたテキストを使用し、最新の技術動向も紹介します。

資格取得を目指す方や、大規模改修に携わる方におすすめの内容です。

人材開発助成金、建築CPD情報提供制度などの対象研修です。

詳しくはこちらをご覧ください。

建築仕上げ改修施工管理技術者について

「建築仕上げ改修施工管理技術者」についてはこちらをご覧ください。

研修期間

11月1日(土)~11月16日(日)

期間中、お好きな時間に受講・受験ができます。

講義科目

| 対象コース | プログラム | 講義時間 h:m |

|---|---|---|

| A | ① 建築概論(概要、構造、一般構造) | 2:15 |

| A | ② 建築概論(建築施工、施工管理、法規、建設副産物とリサイクル) | 3:00 |

| A・B | ③ 改修の基礎知識(1)(2) 改修の最新動向 | 2:15 |

| A・B | ④ 防水改修技術(1)(2)【3章】 建具改修技術【5章】 | 2:15 |

| A・B | ⑤ 鉄筋コンクリート躯体改修技術(1)(2) 耐震改修技術【8章】 | 2:15 |

| A・B | ⑥ 塗装改修技術(1)(2)【7章】 内装改修技術【6章】 石綿含有建材の調査及び除去技術【1・9章】 | 3:00 |

| A・B | ⑦ 改修施工管理【1・2章】 外壁改修技術(1)(2)【4章】 環境配慮改修技術【9章】 | 3:00 |

| A・B | ⑧ 修了試験(すべての講義科目から出題されます) | 1:20 |

※視聴は1度限りですが、中断・ログアウトすることができます。再ログイン後は、中断した箇所から再開となります。

※動画は早送りや戻ることはできません。

※【○章】は「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」において主に対応する章番号を示します。

修了試験について

① すべての講義を視聴後、受験可能となります。

② 制限時間は80分です。

③ 試験はテキストの参照が可能です。

④ 受験は一度限りです。試験途中でログアウトした場合、再びログインしても受験はできません。

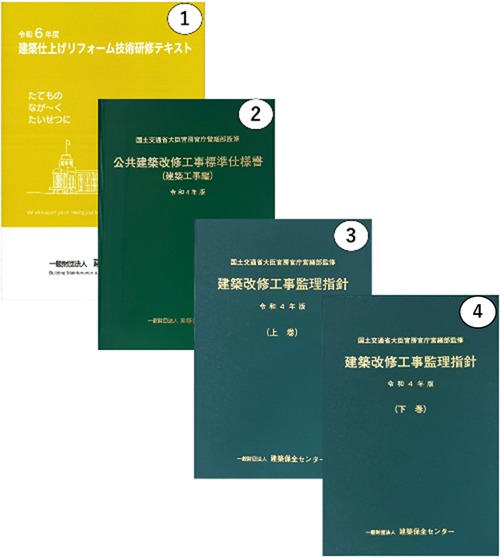

使用テキスト

① 令和7年度建築仕上げリフォーム技術研修テキスト

② 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版

③ 建築改修工事監理指針(上巻) 令和4年版

④ 建築改修工事監理指針(下巻) 令和4年版

※ ② ③ ④ は、電子ブック版(iPad、iPhone専用)が使用可能です。

電子ブックについてはこちらをご覧ください。

※ 使用テキストは、研修開催前に送付いたします。

※使用テキスト ② ③ ④ に不足がある場合は、特別価格で販売いたします。(電子ブック版も同額)

② 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版 (受講者特別価格)¥6,400(税込)

③ 建築改修工事監理指針 令和4年版 (上巻) (受講者特別価格)¥7,500(税込)

④ 建築改修工事監理指針 令和4年版 (下巻) (受講者特別価格)¥7,200(税込)

電子ブックご購入の方へ

ご入金確認後、電子ブックダウンロード用シリアルキーをメールにて送付いたします。

また、マイページの詳細画面でもご確認いただけます。

建築保全センター公式アプリをダウンロード後、研修日までに電子ブックをiPadまたはiPhoneにダウンロードしてください。(アプリ内での閲覧)

ダウンロードの手順はこちらをご覧ください。

受講料(使用テキスト①を含み、② ③は含みません)

「1級建築施工管理技士」または「一級建築士」のいずれかの資格を有する方は、コースを選択できます。

Bコースを選択する方は、資格証明書(写)を提出してください。

※納付された受講料は、特別の理由(開催中止等)以外は原則として返金いたしかねます。

受講資格

建設工事の施工、施工管理または監理(発注者、設計者等の)において、下記①~⑤のいずれかに該当し、

⑥に該当しない方

| 資格・学歴等 | 実務経験年数 | |

|---|---|---|

| ① | 「1級建築施工管理技士」または「一級建築士」の資格を有する方 | 1年以上 |

| ② | 大学(修学4年)卒業の学歴を有する方 | 3年以上 |

| ③ | 高等学校(「学校教育法」(昭和22年法律第26号))卒業以上の学歴を有する方 | 5年以上 |

| ④ | ①~③に該当しない方 | 10年以上 |

| ⑤ | 当センター理事長が、上記①~④に定める学歴または実務経験と同等以上の学歴、 または実務経験を有すると認定する方(事務局にお問合せください) | ― |

| ⑥ | ・成年被後見人または被保佐人 ・禁固以上の刑に処され、その執行が終わった日から5年を経過しない者 | ― |

提出書類

申込み時に下記書類をアップロード、または入力してください。

| 提出書類 | 備 考 |

|---|---|

| 顔写真(必須) (JPEGデータをアップロード) | 上半身、脱帽、正面、背景無地、6カ月以内に撮影したもの。 (提出された写真は、登録証用にも使用します。) |

| 実務経験証明書(必須) (申込み完了時の画面に入力フォームボタンがあります。こちらからも入力できます。) | 実務経験年数は、以前に所属した会社を含めて差し支えありません。 それらを含めて、現在の勤務先の代表者または所属長の証明を受けてください。なお、受講者が事業主である場合は、自分で証明するかまたは所属する団体等の証明を受けてください。 |

| 卒業証明書、または卒業証書 (JPEGデータをアップロード) | 「受講資格②または③」に該当する方で、実務経験10年未満の方は、卒業証明書等を提出してください。なお、実務経験10年以上の方は、提出の必要はありません。 |

| 資格証明書 (JPEGデータをアップロード) | 「受講資格①」によりBコースを選択される方は、「1級建築施工管理技士」または「一級建築士」のいずれかの資格証明書を提出してください。 |

※今年度から住民票の提出は不要となります。

申込み締切日

10月24日(金)

※ テキスト等発送の都合により、10月25日(土)以降のお申込みはお受けいたしかねます。

必ずお読みください。

お申込みはこちらから

初めてお申込みシステムを利用する方は「新規お申込み」からお進みください。

※申し込み完了画面の「実務経験証明・アンケート」から「実務経験証明」(必須)を入力してください。

お申込み・受講前にパソコンの動作確認ができます。

お申込みを完了された方へ

① システムからお申込みの際、申込み完了画面で「実務経験証明」の入力を行っていない方は、

下記より入力してください。(必須)

※「実務経験証明」だけご入力いただいても、申込み完了とはなりませんのでご注意ください。

② お申込みから技術者登録までの流れをご確認ください。

③ 登録完了までのスケジュールをご確認ください。

こんな方に受講をおすすめします!

施工者はもとより発注者、設計者、監理者等の幅広い方々にご参加いただけます。

研修に参加したみなさんの声

今までの知識や認識についての再確認をすることが出来たと同時に、自分の専門分野以外についても知識の幅を広げることが出来たため、大変有意義な機会となりました。

経験値で仕事をしてきたが、根拠が分かった分野が多く面白かったです。

講義も聴ける、資格も取れる、一石二鳥で良いと思います。

スライド形式のテキストがすごく見やすく一目でわかる。テキスト内容は、監理指針のすばらしい解説書になっている。

「建築仕上げ改修施工管理技術者」資格を取得したみなさんの声

名刺に資格名を記載することにより、名刺交換をする方からの印象にプラスとなっていると感じています。

具体的な例としては、顧客が資格を保持していることを認識し、信用度が増して、その後の説明がし易かったことなどがありました。

公共工事の入札要件に「建築仕上げ改修施工管理技術者」の配置を求められているため、資格を取得しました。

マンション等の大規模修繕工事に従事しており、今後の業務に活かせると思います。

改修工事の受注が増えてきており、さらに今後の受注拡張のため資格取得を考えました。

お申込み ~ 受講 ~ 技術者登録の流れ

初めての方は、新規登録からお申込みください。

申込み完了後、マイページが作成されます。

※cloudcource@siscohd.jpからメール受信できるように設定してください。

マイページをお持ちの方は、ログインしてお申込みください。

会社単位で複数人まとめてのお申込みはできませんので、お一人ずつお申込みください。

スマートフォン、タブレットでのお申込み・受講はできません。

マイページから請求書をダウンロードしてください。

お支払いは銀行振込のみです。

※ 国、地方公共団体、公的機関、団体の方は受講後のお支払いとなります。

先払いも可能です。

※ 見積書、請求書、納品書、領収書については、こちらをご確認ください。

研修開催日の約10日前から順次発送いたします。

マイページにログインし、「視聴」ボタンをクリックして受講・受験をしてください。

受講・試験中は在席確認のため、WEBカメラで受講者様を撮影しております。

※複数人で視聴している状況等を認めましたら、未受講扱い、受講証明の発行不可となります。

マイページに合否を掲載します。通知メールが届きましたら、マイページにログインし、合否を確認してください。

(研修期間終了日の約2週間後)

合格者に登録フォームURLをメール送信いたします。

登録フォームから登録手続きをしてください。

(結果通知日の約1週間後)

登録手続きが完了次第、登録証書を送付します。

登録完了までのスケジュール

| 試験結果通知 (マイページに掲載) | 12月1日(月) |

| 登録手続メール送付 (合格者のみ送付) | 12月8日(月) |

| 登録証書の発送 | 登録手続完了者から順次発送 |

認定申請プログラム

下記の制度・資格のポイント加算や、更新評価等の対象研修です。

人材育成支援コース、教育訓練休暇付与コースの助成対象研修です。

詳細は、各都道府県の労働局にお問合せください。

継続能力/職能開発研修に参加しようとする建築士、建築設備士及び建築施工管理技士の「建築CPD情報提供制度」のプログラムに認定されています。(建築系CPD制度の参加者が対象)

また国土交通省後援研修のため、「営繕業務関係特別認定講習会」としてポイントが加算されます。(予定)

(一社)日本建築構造技術者協会(JSCA)の建築構造士登録更新のための評価対象研修(予定)です。

更新講習B方式ポイント対象研修です。

講師紹介

| 講師名 | 担当科目 | |

| 山口 浩史 | (一財)建築保全センター 審議役 | 建築概論(概要、構造、一般構造) |

| 新宅 浩明 | (一財)建築保全センター 参事 | 建築概論(建築施工、施工管理、法規、建設副産物とリサイクル) |

| 下野 博史 | (一財)建築保全センター 専務理事 | 改修の基礎知識、改修の最新動向 |

| 伊藤 弘 | (一財)日本規格協会 スタンダード・コンサルティングセンター フェロー 元(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住宅リフォーム・紛争処理研究所 所長 | 防水改修技術、建具改修技術 |

| 阿部 道彦 | 工学院大学 名誉教授 | 鉄筋コンクリート躯体改修技術、耐震改修技術 |

| 本橋 健司 | 芝浦工業大学 名誉教授 (一社)建築研究振興協会 会長 | 塗装改修技術、内装改修技術、 石綿含有建材の調査及び除去技術 |

| 杉下 力美 | 株式会社セン建築設計事務所 執行役員 | 外壁改修技術、環境配慮改修技術、改修施工管理 |

その他注意点

① 請求書・見積書・納品書について

受講料と使用テキスト代(購入する場合)を併せた請求書となります。

システム上、受講料とテキスト代を分ける等、対応できかねますのであらかじめご了承ください。

宛名、日付は任意でご入力いただけます。マイページからダウンロードをしてください。

請求書見本

② 領収書について

マイページからダウンロードをしてください。(お支払いの1日~4日後にダウンロード可能。)

③ 変更やキャンセルについて

kensyu@bmmc.or.jpにご連絡をお願いいたします。

納付された受講料は、特別の理由(開催中止等)以外は原則として返金いたしかねます。

後援と協賛団体

後 援 国土交通省

| 協 賛 団 体(予定) | |||

| (一社)板硝子協会 | 全国自動ドア協会 | (一社)日本建設あと施工アンカー協会 | (一社)日本シヤッター・ドア協会 |

| (一社)仮設工業会 | (一社)全国タイル業協会 | (一社)日本建築学会 | 日本樹脂施工協同組合 |

| (一財)建設業振興基金 | (一社)全国中小建設業協会 | (一社)日本建築構造技術者協会 | (一社)日本タイル煉瓦工事工業会 |

| 建設業労働災害防止協会 | 全国ビルリフォーム工事業協同組合 | 日本建築仕上材工業会 | (一社)日本塗装工業会 |

| (一社)建築開口部協会 | (一社)全国防水工事業協会 | (公社)日本建築士会連合会 | 日本塗り床工業会 |

| (一社)建築設備技術者協会 | 低圧樹脂注入工法協議会 | (一社)日本建築士事務所協会連合会 | (公社)日本ファシリティマネジメント協会 |

| 合成高分子ルーフィング工業会 | (一社)日本インテリア協会 | 日本鋼製下地材工業会 | (一社)日本フローリング工業会 |

| (一社)JATI協会 | 日本ウレタン建材工業会 | (一社)日本左官業組合連合会 | (一社)日本壁装協会 |

| せんい強化セメント板協会 | 日本外壁仕上業協同組合連合会 | (一社)日本サッシ協会 | (一社)日本防水材料協会 |

| (一社)全国建設業協会 | (一社)日本建設業連合会 | 日本シーリング材工業会 | (公社)ロングライフビル推進協会 |

建築仕上げリフォーム技術研修委員会

| 氏名 | 所属 | |

| 委員長 | 伊藤 弘 | (一財)日本規格協会 スタンダード・コンサルティングセンター フェロー |

| 副委員長 | 吉野 裕宏 | (一財)建設業振興基金 理事・試験研修本部長 |

| 委員 | 寺島 敏文 | (一社)日本建設業連合会 常務執行役 |

| 委員 | 田崎 敬 | (一社)全国建設業協会 事業部長 |

| 委員 | 長谷川 秀樹 | (一社)日本塗装工業会 副会長 |

| 委員 | 苅谷 純 | (一社)全国防水工事業協会 副会長 |

| 委員 | 矢内 泰弘 | (元)常温アスファルト工事業協同組合 専務理事 |

| 委員 | 大野 繁幸 | (一社)日本タイル煉瓦工事工業会 会長 |

| 委員 | 石川 隆司 | (一社)日本左官業組合連合会 会長 |

| 委員 | 末綱 龍太 | 日本樹脂施工協同組合 理事長 |

| 委員 | 須田 宏 | (一社)建築開口部協会 改装部部長 |

| 委員 | 下野 博史 | (一財)建築保全センター 専務理事 |

ごあいさつ

我が国の建築ストックは膨大なものとなっており、これらを良質な資産として維持・改良していくことが重要な社会的課題となっています。こうした背景から、2013年11月に政府のインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、行動計画、個別施設計画の作成が求められ、また点検・診断、修繕・更新の実施、基準類の整備、最新技術の導入、メンテナンス産業の育成、産官学の連携強化等の幅広い内容が重要な方策として示されています。

この研修では、改修工事に関する数少ない標準仕様書であり、また国土交通省など関係省庁の統一基準である「公共建築改修工事標準仕様書」とその実務的詳細を網羅した「建築改修工事監理指針」を基本教材として、改修の基礎知識、仕様書の背景となる考え方、さらに防水、外壁、塗装、建具、内装等の専門の改修施工技術に関するテキストを用いて、各々の分野の著名な講師が集中的に講義を行います。

令和5年度から石綿含有建材の調査及び除去、環境配慮に関する技術を講義内容に加えています。また最新の改修施工技術の動向等を加味して、長寿命化建築を求める社会的ニーズに合致した内容としています。当財団では長年に亘り「建築仕上げリフォーム技術研修」を実施しており、多くの研修修了者・登録者が改修工事の現場で活躍されています。

建築物のより良い改修、長寿命化の実現に向け、施工者はもとより発注者、設計者、監理者等の幅広い方々がこの研修に参加されますようご案内いたします。

一般財団法人建築保全センター

理事長 鈴木 千輝

<問合せ先>

研修委員会事務局 kensyu@bmmc.or.jp

一般財団法人 建築保全センター

一般財団法人 建築保全センター